Демонология как семиотическая система. Материалы V международной научной конференции. Москва, РГГУ, 24–26 мая 2018 г. / Сост. и ред. О.Б. Христофорова, Д.И. Антонов. М., 2018. – 196 с.

Демонологические представления – важная часть актуальной мифологии, существующая в разных культурах и во все эпохи. Цель конференции – исследование

демонологии как семиотической системы, функционирующей в устной традиции, книжности и иконографии, массовой культуре и постфольклоре.

Участники сборника материалов конференции рассматривают следующие проблемы: демонологические образы и представления в актуальной мифологии,

фольклоре и постфольклоре; демонологические темы в ритуалах и ритуализованном поведении; взаимоотношение и взаимовлияние церковной («ученой»,

«книжной») и народной демонологии, вернакулярные демонологические «концепции»; демонологические сюжеты в книжности и визуальной традиции; представления об одержимости и связанные с ними практики; вера в колдовство: общие модели и локальные контексты; демонологические модели в политикоидеологическом дискурсе и визуальной пропаганде; демонизация «другого»:

функции, риторика, социальные контексты.

Содержание

Александрова Е.В, Лаврентьева Н.В. Как есть и не быть съеденным

в ином мире ………………...……………………..…………………………..… 6

Антонов Д.И. Сатана на допросе, или Что рассказывает бес демоноборцу .…… 9

Арукаск М. Бес, трикстер и эстонский национальный нарратив …………....……11

Бакус Г.В. Инквизитор как проповедник. Злонамеренное колдовство

в проповедях Генриха Инститориса ……………..………………………..….. 14

Башарин П.В. Образ джиннов в мусульманской магии …………………………. 17

Башкатова А.Г. Демонологические мотивы в детективе:

главный герой – падший ангел или раскаявшийся бес? …………………….. 20

Боброва М.В., Русинова И.И. Функционирование демононимов в

мифологических текстах о людях со сверхъестественными свойствами

(по данным Пермского края) ………………………………………………….. 23

Буцких Н.В. Сирены, ехидны, кентавры: репрезентация античного бестиария

в древнерусских визуальных источниках …………………………………….. 29

Веселова И.С., Степанов А.В. Опыт по ролям: видевший, рассказавший,

узнавший ……………………………………………………………………….. 33

Виноградова Л.Н. «Где это видано, где это слыхано…»: сообщение о чем-то

абсурдном как способ защиты от ходячего покойника ……………………… 36

Герштейн А.Б. «Маг», «чернокнижник», «обольститель», «еретик»:

о демонизации образа лже-правителя в книжной культуре XIII–XIV вв. .…. 39

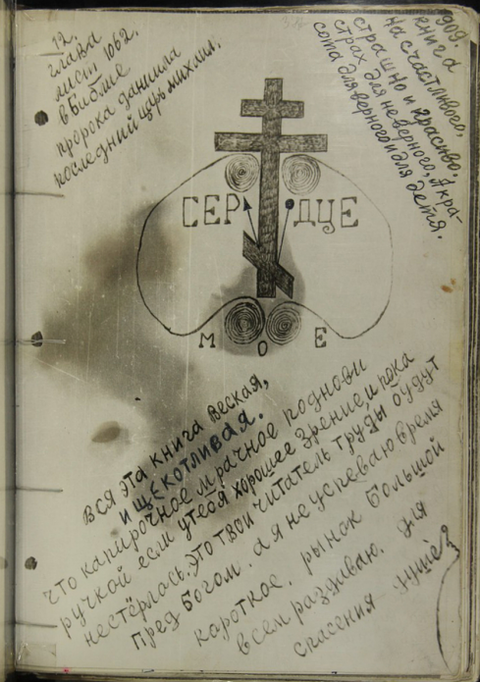

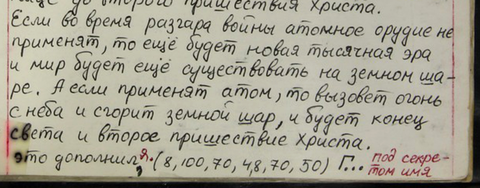

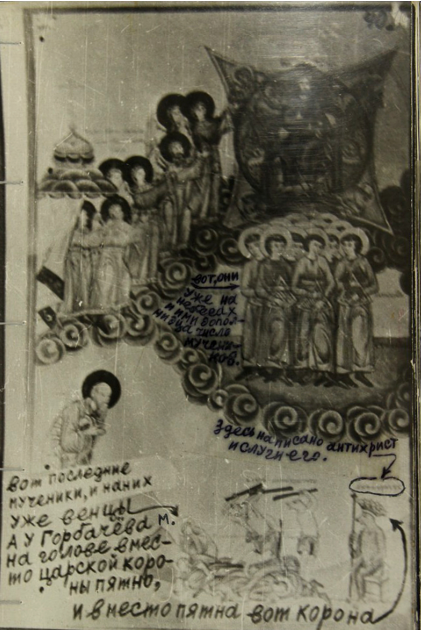

Гудков А.Г. Толковый Апокалипсис Иродиона Уральского:

об актуальной интерпретации лицевых изображений ……………………….. 42

Дулина А.М. Метаморфозы демонологической системы Японии после

монгольского нашествия конца XIII в. ……………………………………….. 52

Журавель О.Д. «Беснующийся недуг»: одержимость в сибирском

обществе XVIII в. ………………………………………………….………….... 53

Задоя К.С. Карпатские народные представления об эпидемиях ………………… 56

Зеленина Г.С. «Злобные, но бессильные». Отказники и советская власть:

взаимная демонизация и осмеяние ……………………………………………. 58

Иванова А.А. «Старая погудка на новый лад» (к проблеме реновации

локальных мифологических систем) ………………………………………….. 61

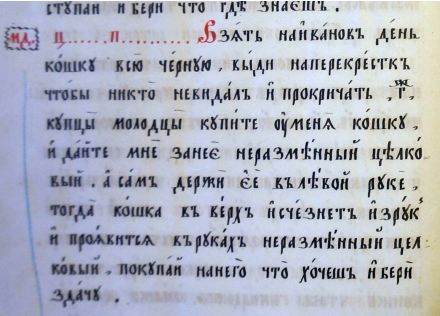

Ипполитова А.Б. Магия в травнике конца XIX в. из библиотеки Саратовского

университета (Собр. П.М. Мальцева, № 792) ………………………………… 68

Каспина М.М. Представления о домовом в еврейском фольклоре и книжности .. 72

Кикнадзе Д. Демонизация Китая японцами, или Народная версия исторических

событий в прозе сэцува ……………………………………………………….… 75

4

Королёва С.Ю., Шкураток Ю.А. Чудь и чуды: к проблеме соотношения

персонажей и их номинаций в коми-пермяцком фольклоре.…..…………….. 78

Кузнецова Е.А. Дело о кикиморе вятской: демонологический персонаж

и социальный контекст ……………………………………………………….… 84

Лазарева А.А. Домовой, ходячий покойник и покинувшая тело душа:

интерпретации сонного паралича в восточнославянской культуре …………. 94

Лобанова Л.С. Икота-шева в фольклорной традиции вишерских коми …………. 98

Лучицкая С.И. О некоторых принципах изображения пророка ислама

в средневековой иконографии XII–XIV вв. …………………………………... 101

Махов А.Е. Diabolus absconditus: эффект непредсказуемости в

постсредневековой иконографии демонического тела ………..…..……...…. 103

Миненок Е.В. Особенности систем мифологических персонажей в

переселенческих деревнях Восточной Сибири …………...…………………. 105

Мороз А.Б. Святке. Биография несуществующего демона ………………………. 108

Моррис М.-В.В. Борьба с грозовыми и градовыми тучами в Карпатском ареале

с точки зрения типологии мифологических персонажей ……………………. 110

Неклюдов С.Ю. Демонический антимир, или Империя зла ……………………… 113

Orschulko A. Contemporary Demons in Urban Côte d’Ivoire:

Perceptions of the Other and the Self in Questions of Public Health ……………. 118

Петров Н.В. Маленькие демоны: колдуны и их помощники в русских

мифологических рассказах …………………………………………....…..…… 119

Петрухин В.Я. Идолы, демоны и ритуальная коммуникация

(Скандинавия и Русь) ………………………………………………………...… 128

Попов М.А. Представления о водяных духах у чулымских тюрков

Тегульдетского района ……………………………………………………….… 131

Порфирьева С.И. Знак демона: о способе выражения магических действий

в лекции «О магическом искусстве» Франсиско де Витории ……………….. 134

Рахно К.Ю. Под сенью кровли: свес крыши как защита от демонов ……………..137

Рейфман Б.В. «Красота дьявола» как визуальная форма, создаваемая

и деконструируемая в фильме «Заводной апельсин» ……….……………….. 141

Сеитов Э.М. Исламизированный шаманизм у народов Средней Азии

в наши дни …………………………………………………………………….… 145

Сокаева Д.В., Барцыц М.М. Культы покровителя дома (Бынаты хицау) осетин

и Щашвы абхазов ………………………………………………………………. 148

Суриков И.Е. Демонология «Лягушек» Аристофана в историко-культурном

контексте ……………………………………………………………………...… 151

Тадевосян Т.В. Классификация демонов из армянской рукописи XVIII в.

«Семьдесят и два вопроса Соломона злобным дэвам» ………………………. 154

Тамбовцева С.Г. Колдовство у закавказских духоборцев:

и социально-психологические функции ……………………………………… 157

5

Тогоева О.И. «Чума на оба ваши дома!». Последствия Столетней войны

в трактате Flagellum maleficorum Пьера Мамори ………………………..… 160

Харман Д.Д. Рожающая демоница в церкви Сан Сальвадор в Сифуэнтес

(конец XIII в.) ………………………………………………………………… 162

Христофорова О.Б. ««Повесть о бесноватой Соломонии»: мифологические

параллели……………………………………………………………………… 167

Чумичева О.B. Демонизация идола как антитеза иконопочитания ……………. 171

Эивилер К. «Взято – проклято». Представления о скрытом сокровище:

мифические хранители и способы получения ……………………………… 173

Юша Ж.М. Мифологические персонажи Среднего мира в представлениях

тувинцев Китая и России …………………………………………………….. 176

Ясинская М.В. Демоны, заплетающие гривы лошадям, в славянской

народной традиции ………………………………………………...………..… 179

Сведения об авторах ……………………………………………………………….. 183

Е.В. Александрова, Н.В. Лаврентьева

Как есть и не быть съеденным в ином мире

Пропитание покойного в ином мире – центральная тема египетского

заупокойного культа, и поскольку наиболее ранние доступные нам корпусы

текстов ритуально-мифологического содержания относятся к этой сфере, не

удивительно, что их персонажи и события тесно связаны с темой приношений и

поглощения пищи. Это относится и к тем обитателям иного мира, которых с

определенными оговорками можно отнести к сфере демонологии. Так, в

«Текстах Саркофагов» формула «жить чем-то» может, с одной стороны,

относиться к обеспеченности покойного пищей иного мира, например: «Я буду

жить теми сладостными вещами, что исходят из святилища Ра» [CT 211]. С

другой стороны, так ведут себя агрессивно настроенные стражи порталов,

например: «Перевернутый-ликом... живет он уничтоженными, не знающими,

как пройти мимо» [CT 1108]. Основная забота покойного в путешествии по

иному миру – оказаться среди получателей жертв1 и при этом самому не

попасть на жертвенник, например: «Не пойман я для бойни божеской теми, что

при ножах, не буду я в качестве пищи их» [CT 407]. Упоминаемая бойня и

является источником тех самых приношений богам, с чьих жертвенников

рассчитывает питаться и сам покойный, например: «я – режущий, как тот, кто

дает пищу богам, кто режет скот для Владык Гелиополя» [CT 132]. Таким

образом, описанные с различной степенью подробности и с различных точек

зрения, способы получения пищи в ином мире уже в самых ранних комплексах

«Текстов Саркофагов», относящихся к I Переходному периоду (ок. 2118–1980

до н.э.), порождают многообразие персонажей и ситуаций, угрожающих

покойному. В более поздние эпохи эти персонажи и окружающее их

пространство с кипящими на кострах котлами будут приобретать все большее

сходство, например, с христианскими образами ада [Hornung 1994].

От эпохи Древнего царства (ок. 2543–2120 до н.э.) подобных текстов

меньше, но основные мотивы достаточно подробно раскрыты в так называемом

«Каннибальском гимне» [Faulkner 1924; Eyre 2002], вошедшем в первые два

комплекса «Текстов Пирамид» в гробницах фараонов Униса и Тети (ок. 2321–

2279 до н.э.). В нем фараон выступает, кроме прочего, как ««Владыка

приношений» (неб хотепу), связывающий веревки, обеспечивающий едой сам

себя <...> поедающий людей, живущий богами» [PT 273]. К этому агрессивному

проявлению в «Текстах Саркофагов» добавляется позитивная роль – подателя

жертв на Полях Иалу: «Да переправится N на Поля Иалу, чтобы получать там

жертвы ежедневно среди обладателей жертв по команде Великого Бога,

Владыки приношений» [CT 791]. Сравнение интерпретации образа «Владыки

приношений» в «Текстах Пирамид» и «Текстов Саркофагов» может приблизить

нас к пониманию природы этого разительного отличия.

Среди «Текстов Саркофагов» есть несколько изречений, текстуально

близких к «Каннибальскому гимну» (CT 132, CT 136, CT 334, CT 573) [Barta

_________________________________6

1 См. также [Чегодаев 2000] о различиях между пищей иного мира и жертвами из «мира

живых» в египетских заупокойных текстах.